Упрямство — черта характера присущая многим, и ее очень легко спутать с упорством или целеустремленностью. Важно понять суть упрямства, чтобы не путать эту черту с упорством. Пока ребенок мал, его упрямство многим кажется забавным и привлекательным. Действительно: как легко принять упрямство за настойчивость в достижении пусть маленькой, но цели; за несгибаемость воли; за упорство и желание во что бы то ни стало добиться своего!

Но все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Чтобы лучше понимать себя и окружающих, очень важно уметь отличать настоящее упорство и силу характера от глупого и никому не нужного упрямства. «Упрямство имеет только форму характера, но не его содержание», — утверждал философ Иммануил Кант. Еще более категоричен известный русский драматург Яков Княжнин: «Упрямство — вывеска дураков». Категоричность и часто бессмысленность противостояния с другими, для доказательства своей силы и важности.

Чтобы отличить одно от другого, понять суть упрямства, для развития способностей в осознании своих особенностей предлагаю рассмотреть упрямство крупным планом.

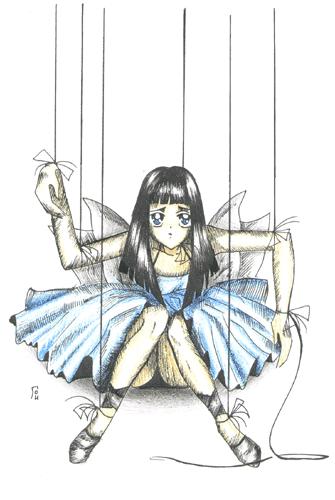

Корни упрямого поведения лежат, конечно, в детстве. Если родители при воспитании ребенка с самых малых его лет вели себя авторитарно, резко, назидательно и при этом нелогично и непредсказуемо, — ребенок растет упрямым.

Чтобы упрямство стало чертой характера родители ведут себя так:

- Требуют беспрекословного послушания без объяснения причин

- Лишают ребенка права выбора

- Меняют часто и без особых объяснений правила и требования

- Постоянно контролируют

- Не объясняют, а приказывают

Неудивительно, что в такой обстановке у ребенка начинает формироваться естественное желание противиться давлению. Это защитная реакция, при которой ребенок пытается защитить свои права и отстоять свою свободу. В таком противостоянии формируется страх быть поверженным и побежденным.

Упрямство — это всегда протест против авторитарности. Научившись такому поведению в детстве, мастерство оттачивается в отрочестве и юности. А к наступлению взрослой жизни, человек уже начинает считать свое поведение нормой. И часто просто не замечает, как противится всему, что приходит в его жизнь от других сильных и авторитетных людей. Ему становится сложно отличить давление от предложения. А это неизменно повлечет за собой сложности в отношениях с другими. Проявляется это по-разному. Например:

- в истериках: «Ах, вы мне не дадите, что прошу? Ну, тогда держитесь! Я вас напугаю!»;

- в спорах: но это споры не как возможность отстаивания своего мнения и совместного поиска истины, нет. Это спор ради спора. При этом упрямец абсолютно глух к мнению другой стороны и слышит только себя;

- в молчании: человек уходит в себя, демонстрирует полный отказ от обсуждений и споров, просто молча поступает по-своему и не желает никому подчиняться или хотя бы прислушаться;

- в консерватизме: жесткая приверженность своим привычкам в пище, одежде, вкусах, проведении досуга;

- в борьбе: против правил, авторитетов, общепризнанных норм, с бурным и показательным протестом, бунтом;

- в просьбах: причем они всегда выглядят как приказ — «Сходи, принеси, сделай»;

- в сражениях с самим собой: упрямец истязает себя одновременно требованиями и нежеланием подчиняться.

В момент сопротивления такому человеку кажется, что он не просто силен, а всесилен, непоколебим, решителен. Он продолжает доказывать всем, что имеет право на свое мнение, на свои желания и свободу. Это борьба с прошлым, поэтому она не приводит к победе, она, наоборот, ведет к конфликтам, одиночеству и физическому и эмоциональному истощению.

Самое сложное для упрямца — это довериться другому. В этот момент упрямый человек ощущает себя подавленным, униженным, малозначительным. А в момент сопротивления и борьбы, напротив, он чувствует себя живым, радостным, возбужденным, победителем.

Упрямство — это сопротивление без цели, ради собственного самоутверждения, в то время как упорство — это последовательные действия для достижения цели.

В самом основании упрямства всегда лежит чувство страха. Страх потерять свободу, лишиться права выбора и оказаться вынужденным делать нежелательное. Страха перед внезапными переменами.

Именно этим чувством и придется пристально разобраться, тщательно работать, если вы решите изменить в себе упрямца. Возможно это будет непросто, но наградой может стать истинная сила, твердость и жизнестойкость характера.